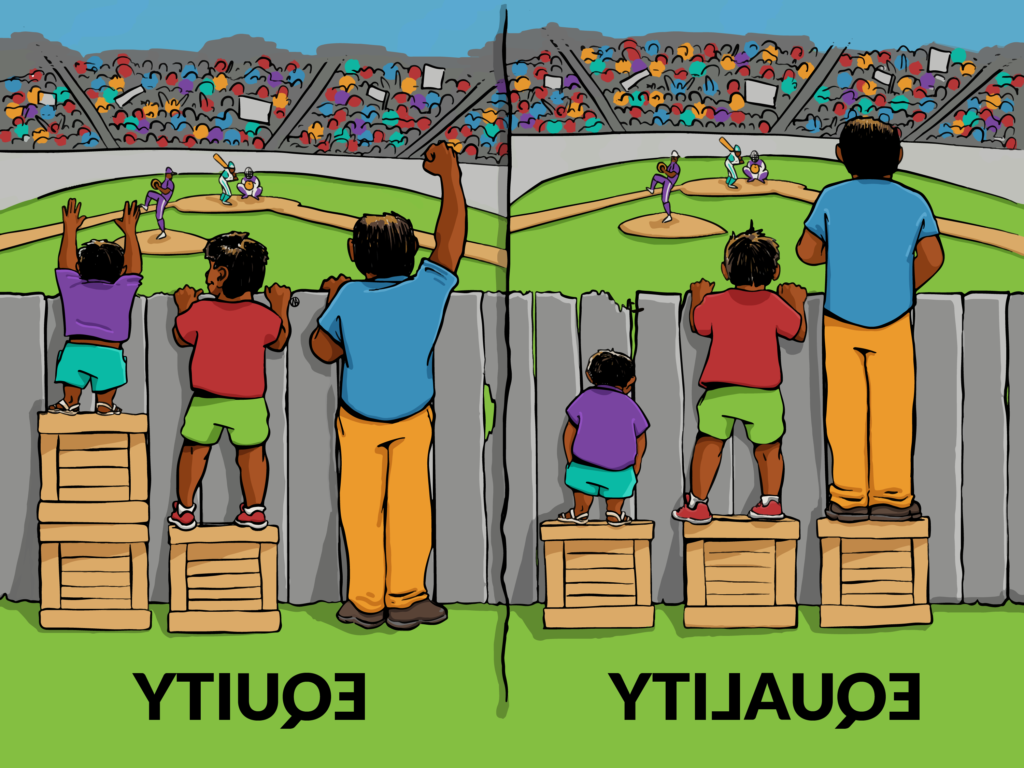

✅ L’expression « deux pour moi, un pour toi » décrit une répartition inéquitable, souvent humoristique, soulignant l’égoïsme ou la ruse d’une personne.

L’expression « deux pour moi, un pour toi » fait référence à un principe d’inégalité dans le partage ou la répartition des ressources, des efforts ou des bénéfices. Cela suggère que quelqu’un reçoit un avantage disproportionné par rapport à un autre, souvent en exploitant la générosité de ce dernier. Cette phrase est couramment utilisée dans un contexte où une personne profite d’une situation au détriment d’une autre, soulignant une dynamique de pouvoir déséquilibrée.

Nous allons explorer en profondeur la signification et les implications de cette expression. Nous examinerons le contexte dans lequel elle est utilisée, les domaines de la vie quotidienne où elle peut s’appliquer, ainsi que des exemples concrets pour illustrer son utilisation. De plus, nous aborderons les conséquences sociales et émotionnelles de ce type de comportement et comment cela peut impacter les relations interpersonnelles.

Origine de l’expression

Bien que l’origine exacte de l’expression ne soit pas clairement définie, elle évoque une mentalité de profit égoïste qui peut être observée dans divers contextes, que ce soit dans des relations personnelles, des dynamiques de groupe ou même dans des situations professionnelles. Cette phrase illustre un comportement où l’un profite de la volonté ou de la bienveillance de l’autre.

Exemples d’utilisation

- Dans une amitié : Lorsqu’une personne demande constamment des services ou des faveurs sans jamais rendre la pareille, on peut dire qu’elle applique le principe « deux pour moi, un pour toi ».

- Au travail : Un employé qui prend le crédit pour le travail d’équipe, en laissant ses collègues de côté, peut être perçu comme adoptant cette mentalité.

- Dans les relations familiales : Un enfant qui reçoit toujours plus de cadeaux que ses frères et sœurs peut provoquer des sentiments de jalousie et d’injustice.

Conséquences de ce comportement

Adopter une attitude égoïste peut avoir des répercussions négatives non seulement sur les relations interpersonnelles mais aussi sur la santé mentale de ceux qui subissent cette dynamique. Cela peut engendrer des sentiments de ressentiment, de frustration et même de dépression chez ceux qui se sentent toujours lésés. De plus, cela peut créer un climat de méfiance et de rancune, ce qui complique davantage les relations à long terme.

Comment établir un équilibre

Pour éviter de tomber dans le schéma « deux pour moi, un pour toi », il est essentiel d’instaurer une communication ouverte et honnête dans les relations. Voici quelques conseils :

- Fixez des limites : Soyez clair sur ce que vous êtes prêt à donner et recevoir.

- Encouragez l’échange : Favorisez les situations où chacun peut apporter et bénéficier équitablement.

- Reconnaissez les contributions : Assurez-vous que chaque personne se sente valorisée et reconnue pour ses efforts.

Origine historique et culturelle de l’expression

L’expression « deux pour moi, un pour toi » a des racines qui remontent à plusieurs siècles, et elle est souvent utilisée pour illustrer un partage inégal ou une inégalité dans les relations humaines. Ce proverbe a été popularisé dans divers contextes culturels et historiques, souvent en référence à des situations où une personne tire un bénéfice disproportionné par rapport à une autre.

Contexte historique

Dans l’histoire, cette expression a été utilisée pour décrire des situations où des ressources ou des avantages étaient distribués de manière injuste. Par exemple, durant le Renaissance et les époques médiévales, le pouvoir et la richesse étaient souvent concentrés entre les mains d’une élite, tandis que la plèbe n’en bénéficiait que légèrement. Ce phénomène a donné naissance à de nombreuses révoltes et mouvements sociaux.

Événements littéraires et artistiques

La phrase a aussi été intégrée dans diverses œuvres littéraires et artistiques. Dans la littérature, on trouve des références à cette dynamique de partage dans les fables et les contes populaires, où des personnages astucieux exploitent les failles des autres pour leur propre profit. Par exemple :

- La Fontaine a souvent utilisé des animaux pour symboliser des comportements humains dans ses fables, soulignant ainsi les inégalités de manière ludique.

- Dans la peinture, des artistes comme Goya ont illustré des scènes de l’injustice sociale, faisant écho à cette phrase.

Interprétations culturelles

Dans certaines cultures, cette expression est également liée à des traditions de partage et de générosité. Par exemple, dans des contextes communautaires, cette phrase pourrait se transformer en symbole d’une dynamique où l’on prend soin des autres tout en gagnant soi-même. Cependant, elle est souvent employée de manière sarcastique, mettant ainsi en lumière les inégalités qui persistent dans les relations interpersonnelles.

Impact contemporain

Aujourd’hui, l’expression est fréquemment utilisée dans le langage courant pour désigner des pratiques déloyales dans le milieu professionnel ou même dans des relations amicales. Les réseaux sociaux ont amplifié son utilisation, transformant ce qui était un simple constat en un véritable meme culturel. Par exemple :

- Dans le monde du travail, on peut l’entendre lors de discussions sur la répartition des tâches ou des bénéfices.

- Dans des contextes familiaux, l’expression peut surgir lors de conversations sur l’éducation des enfants et le partage des responsabilités.

En somme, l’expression « deux pour moi, un pour toi » est bien plus qu’une simple phrase ; elle raconte une histoire riche en enseignements sur l’égalité et l’inégalité au sein des sociétés. Sa portée s’étend à travers les époques, résonnant toujours dans notre quotidien.

Usage contemporain dans le langage quotidien

L’expression « deux pour moi, un pour toi » a évolué pour devenir un élément du langage courant, souvent utilisé dans des contextes variés. Sa signification originale, qui évoque une dynamique d’échange inégal, a trouvé des échos dans plusieurs sphères de notre vie quotidienne.

Contexte social et culturel

Dans les discussions informelles, cette formule est fréquemment employée pour décrire des situations où une personne tire profit disproportionné d’une situation, souvent au détriment d’une autre. Par exemple :

- Amitié : Lorsqu’un ami emprunte régulièrement votre matériel sans jamais rendre l’appareil.

- Relations professionnelles : Un collaborateur qui capte toutes les louanges pour un projet commun alors que d’autres ont contribué tout autant.

Exemples concrets

Dans le monde du travail, cette expression peut illustrer des pratiques de favoritisme. Par exemple, un manager qui attribue des tâches plus intéressantes à son employé préféré, recevant ainsi une reconnaissance disproportionnée par rapport à ses collègues.

Impact sur les interactions

Utiliser cette expression peut susciter des réactions émotionnelles. Elle peut être perçue comme une critique ou un rappel aux parties prenantes d’une relation de réfléchir à l’équité de leurs échanges. En effet, une communication ouverte est cruciale pour éviter les malentendus.

Statistiques pertinentes

Une enquête réalisée par l’institut de sociologie en 2022 a révélé que 63% des personnes interrogées considèrent que les échanges inéquitables dans leurs relations personnelles et professionnelles affectent leur bien-être. Ce chiffre souligne l’importance de l’équité dans les relations interpersonnelles.

Conseils pratiques

- Évaluer les relations : Prenez le temps de réfléchir à vos interactions et de déterminer si elles sont équilibrées.

- Exprimer vos besoins : N’hésitez pas à discuter avec les personnes concernées si vous ressentez une déséquilibre.

- Pratiquer l’empathie : Mettez-vous à la place de l’autre pour comprendre la manière dont vos actions peuvent être perçues.

En somme, l’expression « deux pour moi, un pour toi » sert non seulement à décrire un comportement, mais aussi à ouvrir un dialogue sur l’importance de l’équité dans nos interactions quotidiennes.

Questions fréquemment posées

Quelle est l’origine de l’expression ?

L’expression « deux pour moi, un pour toi » illustre un comportement égoïste où une personne prend davantage pour elle-même tout en en laissant moins aux autres. Elle est souvent utilisée dans des contextes de partage inéquitable.

Dans quel contexte peut-on utiliser cette expression ?

On peut utiliser cette expression dans des situations de partage, que ce soit dans des discussions sur les ressources, la nourriture ou même dans des relations personnelles où l’équilibre est rompu.

Est-ce une expression courante ?

C’est une expression qui est parfois utilisée dans des conversations informelles, notamment pour critiquer des comportements de favoritisme ou d’égoïsme dans un groupe.

Comment réagir si on se sent victime de cette dynamique ?

Il est conseillé de communiquer ouvertement ses ressentis et de demander un partage plus équitable, afin de rétablir l’harmonie dans la relation ou le groupe.

Quelles sont les conséquences d’un tel comportement ?

Ce type de comportement peut entraîner des frustrations, des conflits et un déséquilibre dans les relations, ce qui peut nuire à la coopération et à l’entraide.

Données clés sur l’expression

- Origine: Provenance populaire, souvent utilisée dans des contextes sociaux.

- Signification: Égoïsme dans le partage des ressources.

- Utilisation: Critique de comportements inéquitables.

- Impact: Frustration et conflits interpersonnels.

- Solutions: Communication ouverte et demande de partage équitable.

Nous vous invitons à laisser vos commentaires sur cette expression et à consulter d’autres articles de notre site qui pourraient également vous intéresser !